Klassische Moderne

Sammlungspräsentation

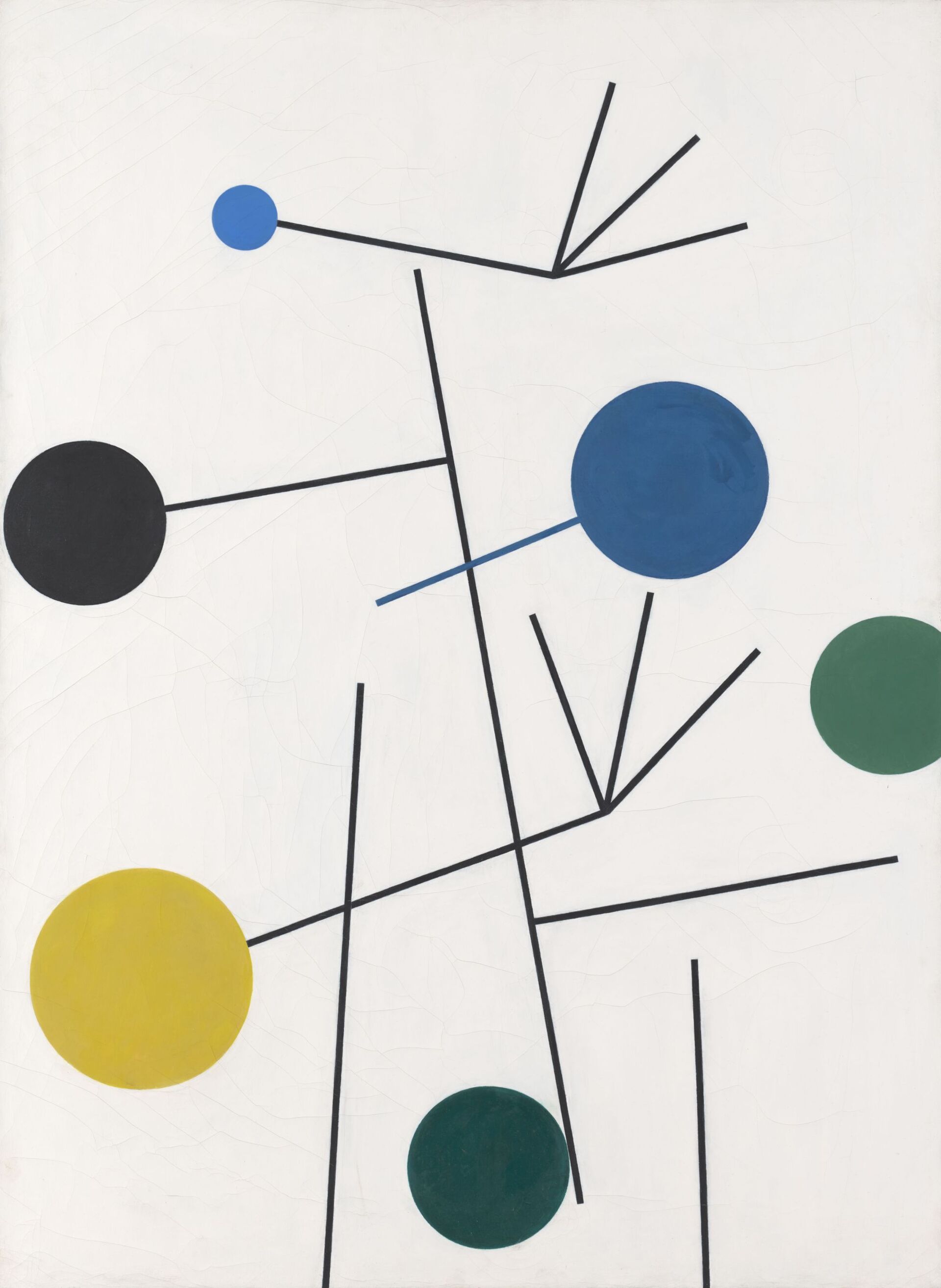

Im 2. Obergeschoss des Hauptbaus sind die Werke der klassischen Moderne zu sehen, darunter weltberühmte Gemälde wie die Windsbraut von Oskar Kokoschka und Franz Marcs Tierschicksale. Der Rundgang beginnt mit Werken der Fauves und des Kubismus und führt über den Expressionismus und Surrealismus bis zur konstruktivistischen Formensprache. Im Steinsaal, einem der schönsten Räume des Museums, wird das Lebenswerk des Schweizer Bildhauers Alberto Giacometti nachvollziehbar.

Insgesamt 15 neue Werke bereichern seit Juli 2020 die Sammlung: Die farbintensive französische Kunst des frühen 20. Jahrhunderts ist nun durch bedeutende Dauerleihgaben mit Gemälden u.a. von André Derain und Maurice de Vlaminck verstärkt vertreten. Zwei Räume zu Paul Klee und Pablo Picasso sind der Schenkung der Christoph Merian Stiftung aus dem Legat von Frank und Alma Probst-Lauber gewidmet. Und von Gabriele Münter sind gleich zwei Neuerwerbungen zu sehen: ein Gemälde aus der frühen Murnauer Zeit und ein Hinterglasbild als Ankauf der Stiftung im Obersteg. Dank einer Schenkung ergänzt zudem ein Werk von Verena Loewensberg den Konstruktivisten-Saal am Ende des Rundgangs.

Räume

Mit Werken von:

Josef Albers

Hans Arp

Ernst Barlach

Max Beckmann

Max Bill

Georges Braque

Serge Brignoni

Miriam Cahn

Alexander Calder

Marc Chagall

Eduardo Chillida

Giorgio de Chirico

Lovis Corinth

Salvador Dalí

Robert Delaunay

André Derain

Otto Dix

Theo van Doesburg

Jean Dubuffet

Raul Dufy

Helmuth Viking Eggeling

Max Ernst

Lyonel Feininger

Otto Freundlich

Johann Heinrich Füssli

Alberto Giacometti

Fritz Glarner

Julio González

Camille Louis Graeser

Ferdinand Hodler

Alexej von Jawlensky

Wassily Kandinsky

Ernst Ludwig Kirchner

Paul Klee

Lenz Klotz

Oskar Kokoschka

Maria Lassnig

Henri Laurens

Fernand Léger

Wilhelm Lehmbruck

Jaques Lipchitz

El Lissitzky

Richard Paul Lohse

Verena Löwensberg

Aristide Maillol

Franz Marc

André Masson

Henri Matisse

Joan Miró

Paula Modersohn-Becker

Amedeo Modigliani

László Moholy-Nagy

Louis Moilliet

Piet Mondrian

Kiki Montparnasse (Alice Ernestine Prin)

Edvard Munch

Gabriele Münter

Emil Nolde

Meret Oppenheim

Constant Permeke

Antoine Pevsner

Francis Picabia

Pablo Picasso

Germaine Richier

Jean-Paul Riopelle

Dieter Roth

Henri Rousseau (Le Douanier)

Luigi Russolo

Egon Schiele

Oskar Schlemmer

Georg Scholz

Georg Schrimpf

Kurt Seeligmann

Gustaaf de Smet

Jesús Rafael Soto

Niklaus Stoecklin

Sophie Taeuber-Arp

Yves Tanguy

Jean Tinguely

Suzanne Valadon

Kees van Dongen

Georges Vantongerloo

Paule Vézelay

Maria Helena Vieira da Silva

Maurice de Vlaminck

Friedrich Vordemberge-Gildewart

Fritz Winter

Serge Poliakoff

Adya van Rees